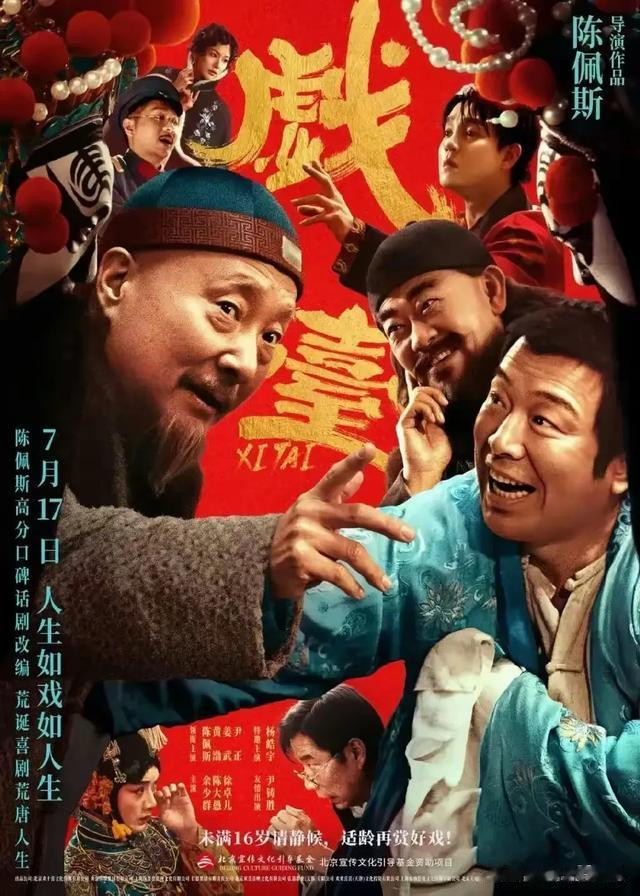

2025年暑期档,71岁的陈佩斯携自编自导自演的电影《戏台》高调回归,集结黄渤、姜武、尹正等一线演员,耗资超1亿元打造。然而,这部被寄予厚望的“情怀之作”在点映五天后仅收获1800万票房,正式上映前紧急改档至7月25日,市场表现远低于预期。从预售108万到点映哑火,《戏台》的困境折射出舞台艺术向电影转型的深层矛盾。

一、市场遇冷:数据揭示票房崩塌轨迹

1. 预售惨淡:截至7月9日,影片预售票房仅108万,同期好莱坞大片《超人》单日票房即破千万,形成鲜明对比。

2. 点映疲软:7月15日至20日点映期间,排片占比5.3%,五日累计票房1800万,单日最高票房未突破500万。相比之下,竞争对手《长安的荔枝》点映三日票房超3430万,差距悬殊。

3. 改档自救:原定7月18日上映的《戏台》因排片压力被迫撤档,成为暑期档首部因市场表现不佳而调整档期的影片。

二、困局溯源:舞台基因与电影市场的错位

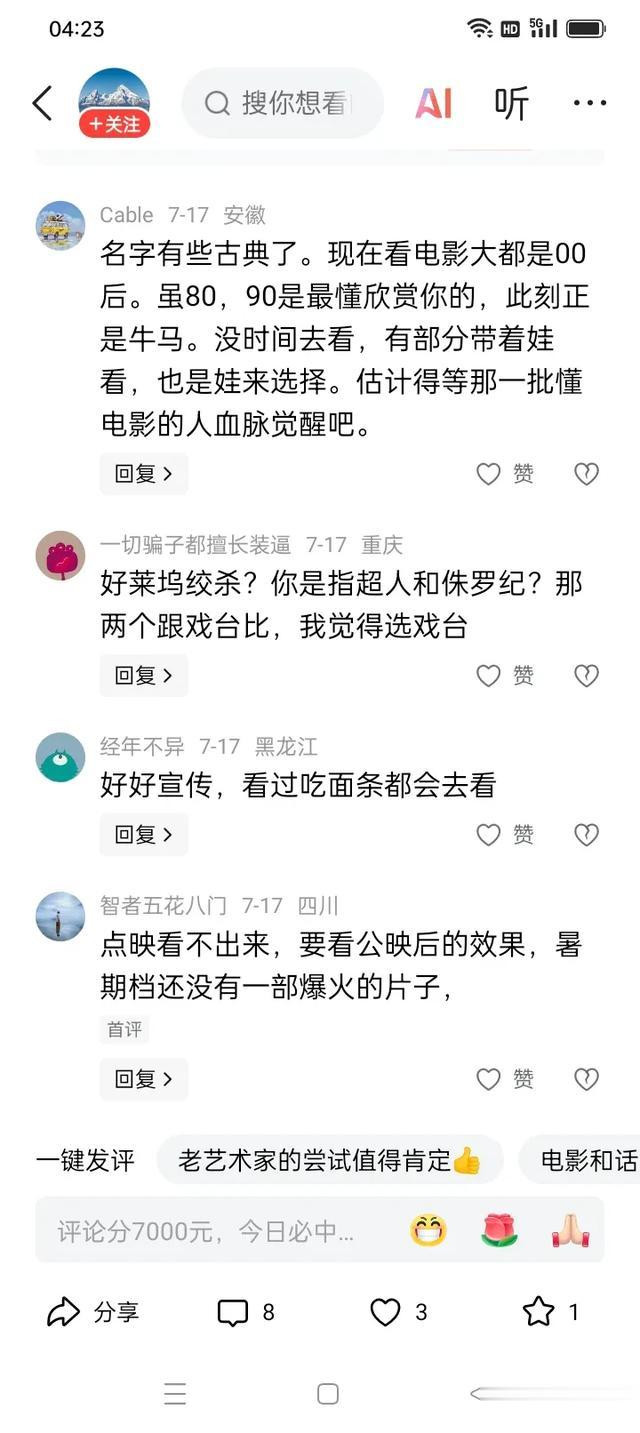

1. 情怀失效:Z世代不买单

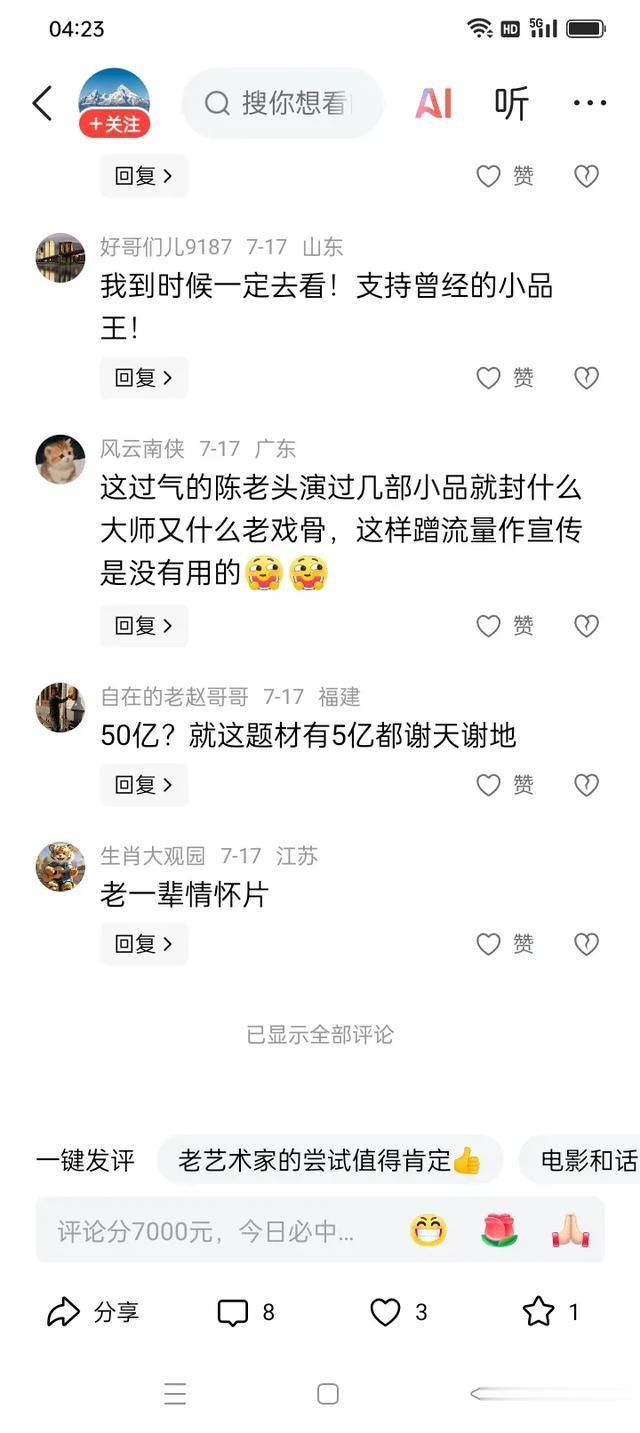

陈佩斯作为初代“小品王”,其喜剧风格根植于80-90年代春晚语境,但当下院线观众以95后、00后为主。调查显示,仅32%的受访者表示“因陈佩斯参演而购票”,远低于黄渤(68%)和姜武(51%)。年轻观众更倾向沈腾式即时欢笑,对陈佩斯的黑色幽默和话剧式台词接受度有限。

2. 话剧改编的“次元壁”

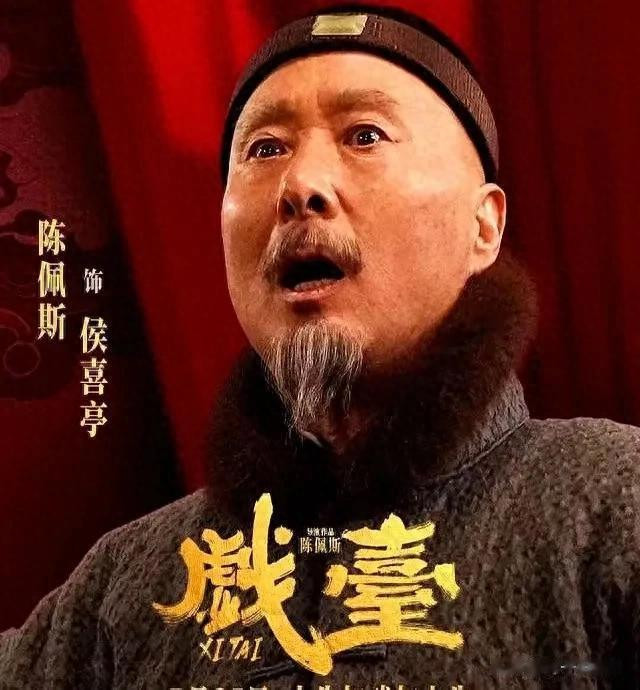

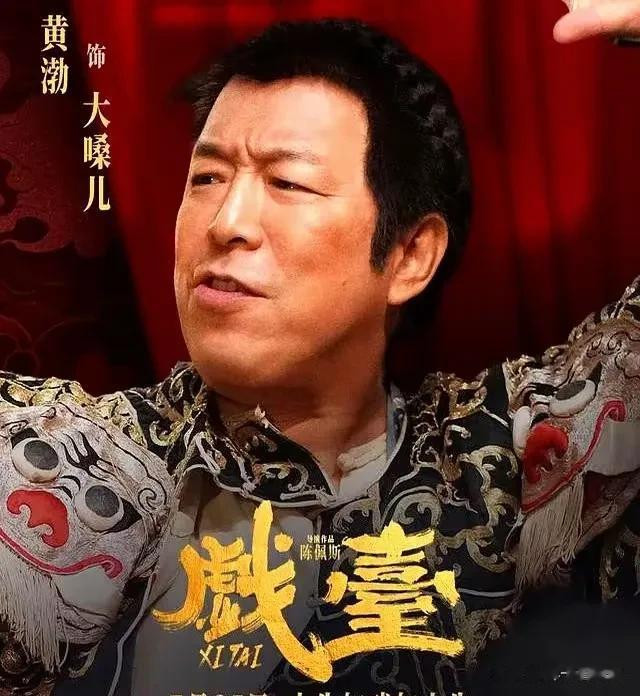

影片改编自陈佩斯同名话剧(豆瓣9.2分),保留了密集台词、夸张调度和集中场景等舞台特征。例如,黄渤饰演的“大嗓儿”在误认名角后,通过大量独白和肢体喜剧推动情节,但电影观众认为“节奏拖沓”“笑点老套”。首映礼上,总编剧毓越承认:“舞台剧的强冲突在电影中易显突兀,我们尝试用蒙太奇平衡,但效果未达预期。”

3. 流量缺失:主创号召力衰退

尽管黄渤曾是“百亿影帝”,但其近三年作品票房均未突破15亿,市场影响力被沈腾、贾玲等后起之秀超越。姜武的军阀形象虽获好评,但角色戏份有限,难以带动票房。更严峻的是,影片缺乏社交媒体话题点,微博热搜最高排名仅第23位,远低于同期动画《魔法蓝精灵》(第5位)。

三、行业反思:文艺片的生存困境

1. 暑期档“绞杀战”

2025年暑期档竞争激烈,仅7月18日就有《花漾少女》《罗小黑战记2》等四部新片上映,叠加好莱坞动画《魔法蓝精灵》的冲击,排片空间被严重挤压。《戏台》点映期间,单日排片从8.2%骤降至3.7%,院线经理直言:“文艺片在暑期档没有生存空间,除非能复制《你好,李焕英》的口碑奇迹。”

2. 成本回收压力

影片投资超1亿元,按行业惯例需票房达3亿才能回本。但猫眼专业版预测其总票房仅1.2-1.8亿,回本无望。投资方透露:“原本期待陈佩斯的情怀能撬动中老年观众,但实际购票者中40岁以上人群仅占18%,远低于预期。”

四、转机与隐忧:口碑能否逆袭?

尽管市场表现低迷,但《戏台》在专业领域获得认可。首映礼上,崔健评价其“用荒诞映射现实,是艺术家的真诚表白”;曹保平称赞“故事扎实,主题高级”。观众反馈呈现两极分化:年轻群体认为“节奏慢、笑点旧”,而35岁以上观众则感动于“对艺术尊严的坚守”。

影片能否复制《百鸟朝凤》的口碑逆袭?关键在于7月25日正式上映后的口碑发酵。若首周票房能突破5000万,或可借助长尾效应收回部分成本;若持续低迷,则可能成为今年暑期档最大的“叫好不叫座”案例。

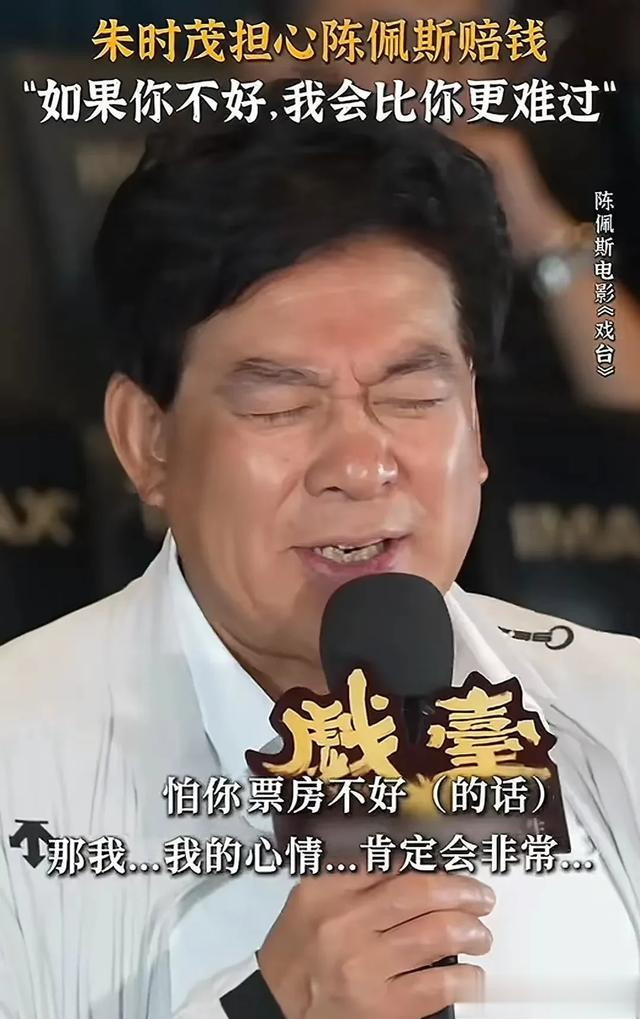

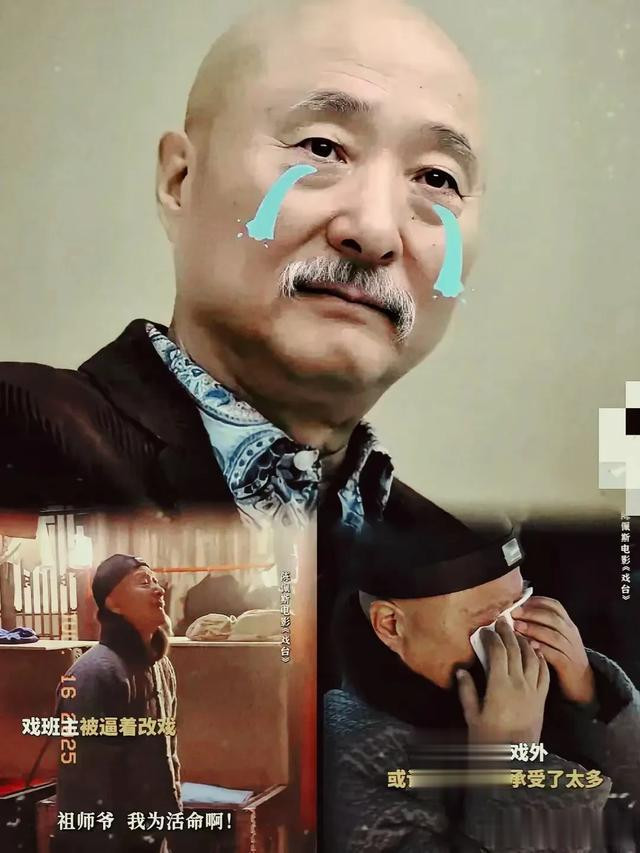

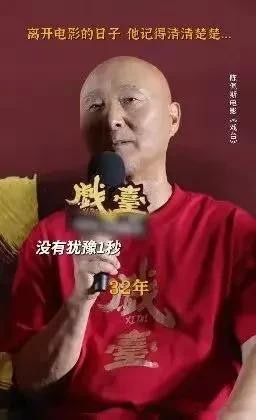

五、老艺术家的坚守与妥协

面对质疑,陈佩斯在首映礼上哽咽表示:“大家喜欢,我就快乐。这是我愿意做的事,以后还会这么快乐地拍下去。”这种纯粹的艺术追求,在商业至上的电影市场中显得尤为珍贵。但市场是残酷的,71岁的他或许已无力改变行业规则,但至少为舞台艺术与电影的融合留下了一部珍贵的实验样本。

结语

《戏台》的困境,是文艺片在商业浪潮中的缩影,也是老艺术家转型的阵痛。当情怀遭遇市场,当舞台碰撞银幕,答案或许不在票房数字里,而在观众的笑声与泪水中。正如陈佩斯所说:“只要大家能在戏里找到点什么,我们的努力就值了。”

股票如何配杠杆,实盘配资公司,加杠杆软件提示:文章来自网络,不代表本站观点。